【シロギス釣り】胴突き仕掛けをフル活用!! 〜東京湾西側流の釣りを紐解く〜

船シロギス釣りでの誘いの重要性はこのブログでも何度か発信してきたとおり、これはもういうまでもないでしょう。

関連記事

・【船シロギス】アタリを倍増させろ!!最強の『誘い掛け』を隅々まで解説します〜①理論編〜

・【船シロギス】アタリを倍増させろ!!最強の『誘い掛け』を隅々まで解説します〜②実践編〜

が、東京湾の冬、特に湾奥の水がグッと冷たくなる1月後半〜初春辺りまではボトムでのアグレッシブな誘いが効かない状況、時間帯が増えます。

特に強力な寒波によってガッツリと冷やされた海ではこれが顕著に現れるもの。

とは言え、そんな状況下にもしっかり釣果を出す人がいる。

そして、この時期に束釣りをコンスタントに決めてくる手練れのシロギス師には、

・胴突き仕掛けで釣っていること

・東京湾西側の船宿をホームにしていること

という共通点があります。

ということで、この冬は特に低水温、食い渋りに威力を発揮する東京湾西側の釣り方と考え方を身につけ更なるレベルアップをはかる、というのをテーマに釣行し、とても大きな成果が出たのでその総まとめです。

なお、ここでひとつ注意。

それは、単に仕掛けを真似て西側の船宿から釣りに出れば釣れるのかと言えば答えはNOだということ。

表面的なノウハウを真似ても真相には辿り着けない。

他の記事にも書いていますが「セオリー」と「ノウハウ」は情報の階層が違います。

「セオリー」は基礎であり「ノウハウ」はその上に乗せる個別のテクニック部分ですから、これらをごっちゃにしてしまわないように注意が必要です。

そんなわけで、まず前半は理論的な部分を主体に整理していましょう。

東京湾シロギスは東西で流派が分かれている

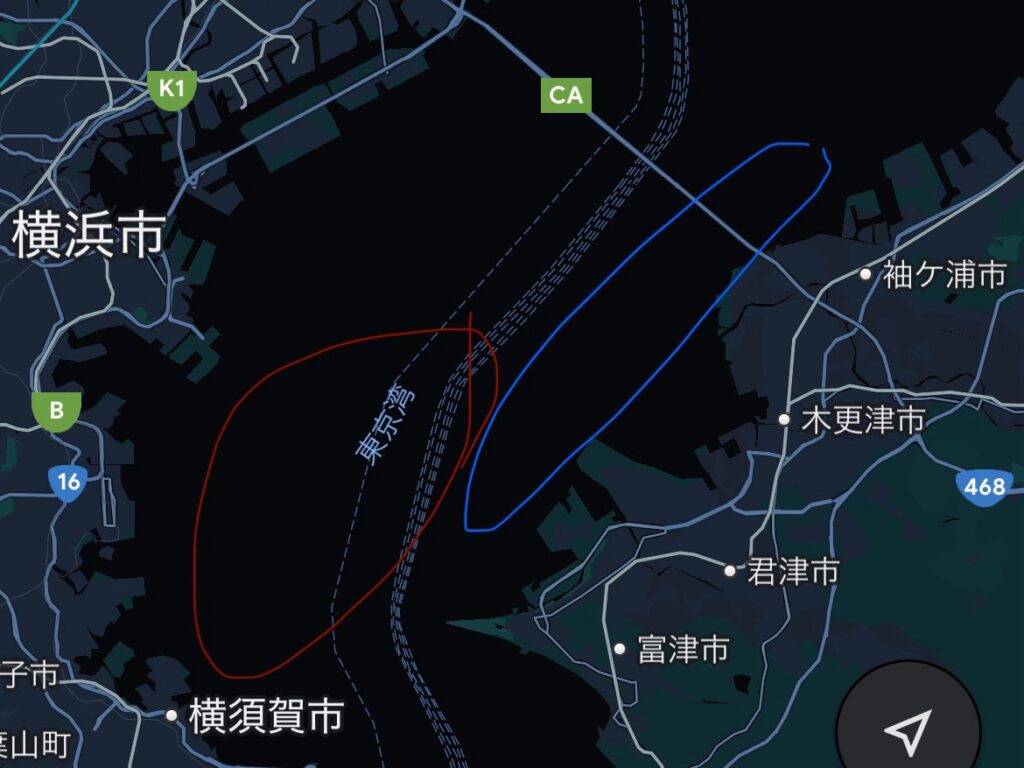

東京湾のシロギスのポイントは、木更津から盤州に掛けて(東寄りの千葉県側)と、中ノ瀬を中心とした場所(西寄りの神奈川県側)に大別されます。

そしてポイントへの距離を主な要因として、各船宿の釣り場が変わってくる。

つまり、船宿はなるべく近いフィールドを主戦場にすることが多くなる訳です。

具体的には、東京湾の最奥から出船する千葉と東京の船は東寄り、横浜や八景方面の船は西寄りを釣ることが多い、といった具合い。

もちろん東西でポイントが被ることは多々ありますが、概ねこの様なフィールドの棲み分けよって釣り方の方向性に違いが見られる、というのがここでお伝えしたい内容です。

では、その釣り方の違いとは何か?

まずわかりやすく目に見える部分の違いだけで言うと

・東側は「天秤」主体

・西側は「胴突き」主体

となります。

少し乱暴な区分かもしれませんが、これはある意味で東西の流派の違いとも言えそうですね。

当然釣り方には個人差や使い分けのグラデーションもあり、完全にクッキリと別れているわけではありません。

なので、おおまかな傾向としてこんな感じに東西で違いがあるんだな、くらいに捉えてください。

ちなみに私は湾奥出船の東側がメインフィールド。

そのため、天秤仕掛けによる釣りの組み立てで育ちました。

ですから私が行うシロギス釣りには、胴突き仕掛けにおいてもその根底に天秤の釣りの考え方があるわけです。

したがって、胴突きをベースに組み立てられた釣りの核心を成す理論とは根っこの部分で違うところが結構ある。

実はこの違いにこそシチュエーション毎の強さと弱さが隠れているのではないか?という仮説が立つわけです。

東西流派の大きな違い

東西流派の表面的な違いは天秤、胴突き、とメインで使用する仕掛けに表れています。

が、表層的な形を真似ても核心にたどり着けない、というのは冒頭でも述べた通り。

では、東西の違いの根幹にあるのは何なのかというと、おそらく「アタリの解釈の違い」となるでしょう。

そして、これが釣り方と仕掛けの違いとして現れている。

ここからはこの点について詳しく見ていきましょう。

アタリを出す主体がどこにあるのか?

釣りにおける、いわゆる「アタリ」を単純に言葉にすると、

「魚が餌(針)に触れた振動が糸と竿を伝わり釣り人に届いたもの」

となり、このことから信号を出す主体は魚であると考えるのが一般的です。

しかしこれを別の方向から表現すると

「魚が餌(針)に触れていることを、糸に掛かるテンションの変化として釣り人が察知するもの」

とも言い換えられます。

アタリを「テンション変化」と捉えるなら、信号を出す主体は魚だけとは限らない。

つまり「魚が引っ張らなくても釣り人が引っ張ればテンションが掛かって魚の存在がわかる」というわけです。

釣り用語的にはこれを「竿でアタリを聞く」と言います。

これ、言い得て妙な素晴らしい言葉で、さすがは世界に冠たる釣り文化の国だな、と感動すら覚えます。

話しを戻しましましょう。

「竿で聞く」、つまり聞き上げの動作を行うことで、釣り人を主体にしたテンションの変化の察知が可能になります。

要は、

①魚が引っ張る

②釣り人が引っ張る

どちらからでもアタリは同様に作り出されるということです。

そして面白いのが、東側は主に①に、西側は主に②に重きを置く傾向が見られるんですが、これにはそれぞれが主戦場とする釣り場の特性が関係してきます。

主戦場の違いからの組み立てと仕掛けの関係

前述した通り、東側の主戦場は比較的浅場となる千葉県寄りで、西側の主戦場は比較的深い西寄りです。

そして仕掛けに関しては、東は天秤、西は胴突きを得意としている。

となれば、ここになんらかの因果関係があるとみたほうが良さそうです。

ということで、ここからはこの点について深掘りしてみましょう。

東側の地形と特性

先に記載した通り、東側の主戦場は千葉県側。

そして、このポイントでの主な釣期は春〜晩秋。

この間でも特に数が纏まって盛り上がるのが初夏〜晩夏で、場所は木更津から盤州の浅場、具体的には7メートル以下、浅いところで2メートル程度。

特に盤州は産卵絡みの個体が差して来る、いわゆる「ノッコミ」の場所です。

シロギスの産卵は分散して何度も行うため浅場に留まっている期間が長く、また産卵行動中にも良く餌を食べます。

かなりの数のシロギスがぎゅっと纏まっている上に喰い気もある。

餌を取り合い仕掛けを追い掛ける距離も伸びるので、ズル引きや底トントンなど、大きめの横移動を伴う誘いが機能しやすくなります。

また、この活発な横移動によりアタリを出す主体が魚側になりやすい = 魚が仕掛けを引っ張っることが多くなり、更に水深が浅いことも相まって竿先や手元に大きく伝わりやすくなります。

仕掛けは、シロギスの泳層に餌(針)が2本とも素早く入り、早い横の動きを行っても常に同じレンジを保ちやすい、ということから天秤仕掛けが有利になるわけです。

参考記事

西側の水深と特性

一方西側は、冬場も含め長い期間安定したストック量が期待できる中ノ瀬を中心とした比較的水深のあるポイントが主戦場となります。

産卵が絡む初夏以降はもちろん浅い場所にも行きますが、かと言って産卵場所となる盤州の超浅場には基本的には行かない。

概ね7メートル前後付近の産卵待機組をターゲットとするイメージでしょうか。

この様に、比較的深い場所を狙うのが西側の特徴です。

深場では総じて浅場よりもシロギスの横移動が少なめになりがちなことから、釣り方もこの状態の魚をターゲットにすると効率が良い。

つまり、早い横移動で誘って掛けるというより、どちらかというと定点で居食いさせ聞き上げで確認していく釣り方をメインに据えた組み立てがより有効になり、それに伴ってステイの状態でも仕掛けの構造上餌がシロギスのレンジに留まりやすく、且つステイしたままでもアタリを察知しやすい胴突き仕掛けが選択される、ということになります。

実践で見えた低活性攻略法

前項までで東西の釣り方の方向性が違っている理由を、地形と魚の動きから探ってみました。

で、ここからは西側の釣り方を活かした低活性対策の実践法です。

既に説明してきた通り、西側の釣りは比較的横移動の少ないシロギスを中心に据えた流派ですから「低活性時に効く」というのは自明です。

であれば問題は、この理屈に基づいた釣りを実際の釣り場でどのように実践していくのか、というところになっていきます。

そんなわけで今回まず手を付けたのは西側の名手数人の釣りをじっくりと見て聞いてその肝と呼べる部分を抽出すること。

こうしてある程度の仮説を立てたら、それを元に自分でも実践して更に詰めていく。

これを繰り返して、私もかなりこの釣りの核心に近づくことができたように思います。

敢えてアタリを取る意識を一旦捨ててみた

ここまで書いてきたように、低水温下のシロギスは居食いになりやすいです。

これは言い換えると魚が仕掛けを引っ張らない状態であり、アタリを出してくれ難い。

ですから道糸を張り気味にした状態でこの魚の側からのアタリを取ることの優位性が下がります。

もちろんこれも状況次第で絶対ではありませんが、優先順位は相対的に下がるはず。

そうであれば「魚が出すアタリを取る」もしくは「取りたい」という意識を変える必要があるだろう、というのが第一段階。

私もこれを肝に銘じて実釣に臨みますが、癖で無意識にいつものラインテンションに戻り、気付いてはテンションを抜くの繰り返しに・・・

で、こんなことをしていると確実にアタリ数が減る、ということも分かって来ました。(そうなる理由は後述します)

なお、個人的には結構ラインテンションには気を使えているつもりでいましたが、癖というのは恐ろしいもの。

マイナステンションにしてそれをを一定に保つという意識がまだまだ十分でないことに気付き、まずはこの点を集中して修正。

しっかり居食いしてもらえるようにマイナステンションを保持した後に聞き上げで確認していく、という基本動作を徹底することからスタートです。

マイナステンションは「単に弛ませれば良いわけではない」を実感

ちなみに、マイナステンションの言い方を変えると「弛ませ」。

しかしここに落とし穴がある。

単に「弛ませ」というと、ミチイトが張っているか弛んでいるかという二元論になりやすいんですね。

張っていく方向ではフルテンション(錘の重さが完全にミチイトに乗った状態)がMAXで、あとはゼロテンション=張らず弛めず、というくらいの分類になります。(細かく見れば、ゼロテンからフルテンの間にもコントロール範囲はありますがここでは割愛)

しかし、そこからマイナス側に持っていくと、その弛め方にはかなりのバリエーションが出てくる。

ほんの少しだけ弛める(マイナス気味のゼロテンとか言いますね)のか、完全に仕掛けが寝てミチ糸が大きくフケてしまうほどに弛める(ぶっ弛ませとも言います)のか?

更にその間には無段階に弛み具合が存在するわけです。

仮にマイナステンションに1~10までの段階があるとした場合、これを一括りにマイナステンションとだけ考えているのはいささか解像度が低い。

マイナス1なら1、3なら3、7なら7、となるべく一定のテンションを持続させることで針(餌)が安定して同じレンジに留まり、あまり追い気のないシロギスに喰いやすい状態が生まれてヒット率が上がってくる。

こんなイメージを持つことで、テンションコントロールの意識を強化していきました。

激渋攻略でも誘いの重要性は変わらない

ここまでで東京湾西側流の胴突き仕掛けの釣りにおけるマイナステンションでのステイ、そして聞き上げによる確認という基本となるマインドを頭に叩き込んだわけですが、忘れてはいけないのが誘いの概念。

もちろんここでの誘いは、ボトムでの積極的なアクションで喰いを誘発したり、追わせて反転させることで早いヒットに持ち込む、というイメージとは少し違います。

しかし、長時間放置されまったく動かない餌がシロギスに発見してもらえない、というのはどんな釣り方をしても同じ。

となれば、

・定点で動かさずに居喰いして貰う

・餌を発見して貰いやすくする

のふたつを両立させたい。

そして、これを両立させるための誘いがリフト&フォールです。

言い方を変えれば、ボトムでの小さなアクションすら嫌う低活性の魚に対して行える効果的な誘いがこれ一択になるということですね。

胴突きでの激渋攻略フローチャート

では、これらを踏まえてどう釣っていくのか?

まずは答え。

①仕掛けを大きく持ち上げフォールで誘う(リフト&フォール)

②着底したら居喰いさせることをイメージして錘を移動させない

③5~15秒程度ステイしたらジワっと聞き上げて喰いを確認 ⇒ ①へ戻り繰り返す

というのが具体的なフローになります。

こう書くと非常に単純明快で誰でもできそうですが、実際にはテンションコントロールや、フォールの動作への意識等で釣果に大きな差が生まれます。

②ではテンションをマイナスに保持しますが、このコントロールについては先に述べた通り一定に保つ意識が必要です。

③でハリス分の長さ分(だいたい30~40センチ)をイメージして聞き上げスタート → そのまま①へ移行。

①ではギュっと強めにリフトして大きく確実に仕掛けを移動&落下させて誘いを演出する。

特にこの釣り方における誘いは①の動作だけになりますのでしっかり行うことが求められます。

また、アタリが無いからといって延々と放置すれば、やはりアタる確率は時間経過とともにどんどん下がっていきます。

渋い状況では魚が餌を発見してから喰うまでに時間が掛かるのでステイ時間はしっかり取る必要があります。

とはいえ、魚が居ない場所でいくら待っても時間の無駄。

具体的には10秒前後、長くて20秒程度のステイを取ればOKです。

待ちと誘いをしっかり分け、ステイ時には横移動を発生させないためにもマイナステンションに保つことが求められます。

一定のテンションとレンジキープの関係

胴突き仕掛けが天秤仕掛けより得意な項目はいくつかあります。

良く言われることのひとつが、「途中に天秤を介さない分アタリがよく伝わる」ということ。

間違いなく利点なんですが、ことシロギス釣りにおいてこれがそこまでアドバンテージになるか?というと微妙です。

これについては別記事で触れていますので気になる方はご覧ください。

参考記事

ここからは、アタリや感度等の釣り人側の視点から、魚からの見え方という視点に切り替えて考えてみましょう。

天秤仕掛けはその構造上、ステイ時間が長くなると海底にベタっと着いてしまい、そうなってしまうと魚からは発見されにくくなります。

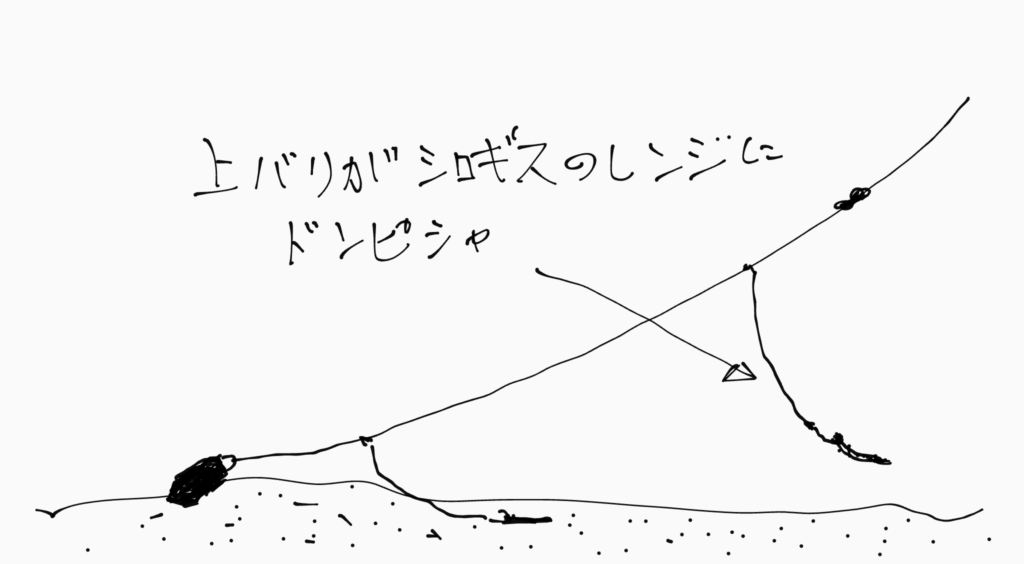

しかし、胴突き仕掛けは下針が錘の10〜15センチ上から出されており、二本針の場合には更に40〜50センチ上から上針を出している。

すなわち、止めておいても海底に餌が落ちにくい = ロギスが喰いやすいレンジ(棚)に餌を長時間留まらせやすい。

これをひとことで言うとすればレンジキープ力、でしょうか。

動画のようにシロギスの泳層は海底から20センチ前後。

なのでその前後に留まっている餌は発見しやすく喰いやすい。

特に追いが悪く動きが遅い魚は餌を発見してから喰うまでに一定の時間を要しますから、その間も付け餌が海底に落ちずにシロギスの泳層に留まってくれるというのはとても強みです。

この効果は、西側流の胴突き仕掛けの釣りをしている際に上針へのヒット率が高くなりやすいことからも見て取れます。

例えば、潮が緩い時。

キャストしてラインが斜めになり、且つ一定の弛みを作りキープしてやると上針が図のような位置に留まる。(逆に下針は海底に付いていますね)

こんな時には特段高活性でないにも関わらず上針ばかりに掛かってくる、ということが起こるわけです。

この利点を最大限に活かす意味でも、針(餌)を一定のレンジにキープするイメージでテンションを保ち続ける操作が必要になるわけです。

まとめ

今回は、東京湾のシロギス釣りでの神奈川県寄り=「西側」、湾奥から千葉県寄り=「東側」での釣り方と考え方の違い、そしてとその活用方法を考えてみました。

本文中でも書いていますが、私個人は主に東側の釣りで育ちました。

しかし、漏れ聞こえて来る西側の胴突き釣りのスタイルには以前からとても興味がありましたし、漠然と「組み立て」のベクトルの違いを感じていたのです。

そんな中たまたま西側の釣りの超絶名人と並んで釣りをする機会に恵まれ、自分の釣りもそこそこに「何を考えどんな操作をしているのか?」をガッツリ教わりました。

スマホカメラで動画を撮らせてもらいながら質問しまくり、その後すぐに自ら実釣で検証。

その後はこの課題を身につけるための単独釣行など、思いつく限りの手段を使ってなるべく解像度高く理解することに努め、かなり真に迫れた実感があります。

そんなわけですがら、しっかり実践いただければその辺の通り一辺倒なノウハウにはない非常に強力なセオリーとして効果を発揮するはず。

是非取り入れてレベルアップしていただけたら嬉しいです。

投稿者プロフィール

最新の投稿

お知らせ2026年1月6日O.F.F 2026新年のご挨拶

お知らせ2026年1月6日O.F.F 2026新年のご挨拶 お知らせ2025年12月26日2025~2026年末年始の営業について

お知らせ2025年12月26日2025~2026年末年始の営業について お知らせ2025年12月22日ネットショップ以外でもカード決済がご利用いただけるようになりました!

お知らせ2025年12月22日ネットショップ以外でもカード決済がご利用いただけるようになりました! お知らせ2025年12月10日O.F.Fのロッドを触れる・買える場所が増えました!

お知らせ2025年12月10日O.F.Fのロッドを触れる・買える場所が増えました!