【マルイカ】ゼロテン釣法に必要な基礎と道具

マルイカのゼロテン釣法。

この釣り方が一部のマニアの間で知られ始めたのは2013年頃で、まだ決まった釣法名すらありませんでした。

『ゼロテン釣法』の名称は2015年あたりから広まり始め、そこから一気に一般に広く知られるようになったと記憶しています。

私はと言えば、たまたまかなり早い段階でこの釣法に触れることができ、その実力を目の当たりに。

その圧倒的な優位性を肌で感じ、毎週必死で穂先を削り、ブランクスを吟味してテストに勤しんでいたのを昨日のことの様に思い出します。

こんな革命と言っても良い大きな変化にリアルタイムで立ち会わせて貰い、その興奮を味わえたことは本当に幸運でした。

また、その技や道具について包み隠さず教えてくれた創始者Kさんを始めとした名人の皆さん、葉山の船宿さんと船長には感謝しかありません。

もちろんO.F.Fのマルイカ斬-ZAN!!-は、この時の経験と試行錯誤があったからこそ生まれたロッドです。

今回は、あれから10年となる節目に、そもそもゼロテン釣法とは何なのか?そして、この釣法の利点を活かすために必要なベースとなる基礎と道具について考えてみたいと思います。

ゼロテン釣法はマルイカ釣りを簡単にしたのか?

さて今やマルイカの釣りは、それまでの釣り方から完全にゼロテン釣法に置き換わったわけですが、そうなった一番の理由は『釣りが非常にシンプルになった』ことでしょう。

ゼロテン釣法登場以前のマルイカ釣りは宙釣りが主流でした。

古くからやっている方はご存知の通り、マルイカの宙釣りは短めの7対3や8対2ほどの調子のロッドで錘をぶら下げステイ、若しくはゆっくりと聞き上げながら穂先の非常に微妙な変化を見て掛けていく方法です。

宙釣りですから、常にラインには錘の号数分のテンションが掛かっています。

フルテンション、つまり糸がキンキンに張った状態。

ミチイトがフルテンションになっている時に仕掛けに抵抗が掛かると穂先が押さえ込まれるような動きをします。

いわゆるモタレですね。

フルテンションという条件のもとでは穂先に現れてくる目感度アタリの種類はこのモタレが中心で、且つ非常に条件が限られてきます。

その必須条件は、「マルイカが一定以上の時間スッテを掴んでくれている」こと。

対応できる状況に限界があったわけですが、これを打ち破ったのが錘を海底に付けるゼロテン釣法です。

ちなみに、目感度アタリをより多く見える化するための条件は、ミチイトのテンションをゼロから若干マイナス気味にして、よく揺れるようにしてやることです。

参考 : 勘違いが多い!?本当のカワハギの目感度を本気で解説

ラインテンションをフルから無段階に抜いていくことが可能なので、アタリが良く出る張り具合に調整できるのが強みですね。

これに輪をかけて超極細の穂先を搭載する事で、宙釣りでは現れなかった、マイクロマルイカがスッテを触った際のシグナルが見える化されるようになったのです。

つまりゼロテン釣法は

『穂先にアタリが多く出るので、それを見てアワセて釣れば良い』

という、とてもシンプルなメカニズムで成り立っているわけです。

しかし、「シンプルだから簡単か?」というと、そうはならないのが悩ましいところ。

宙釣りに比べて「簡単になったと感じる人」と「難しくなったと感じる人」がいるんですが、その分かれ目となるのがラインテンションのコントロールです。

テンションコントロール無しでは釣れない

ゼロテン釣法は前述の通り、マルイカ釣りをとてもシンプルにしてくれました。

私もこの釣法を実践し始めたその瞬間から、取れるアタリの数が一気に増え釣果が倍増したひとりですが、これに上手く移行できなかった人もいました。

そして、そう悩む人達が必ず抱えている問題点はラインテンションのコントロールが上手くいっていない、ということ。

ゼロテン釣法はその名の通り「ゼロテンションを作って釣る」わけですから、テンションコントロールが必要なのは当然と言えば当然です。

が、どうしても「専用ロッドを使って錘を海底に付けてさえいれば自動的にゼロテン釣法が出来るようになる」と思ってしまいがち。

しかしそれでは先に述べたこの釣法の強みである部分が抜け落ちてしまっているんですね。

逆に言えば、スッとこの釣法に入ってこれた人は、自然とテンションコントロールができる人だったということです。

では、ラインテンションのコントロールが上手くいかない人は何がいけないのでしょうか?

結論から言えばそれは、

G=グリップ(竿の持ち方)、F=フォーム(構え方と姿勢)、A=アングル(竿先とミチイトの角度)の3つの超基礎

のどこかに問題が生じているから。

そしてこれを自分で確認し矯正していくプロセスを理論化したのが『G.F.A理論』です。

参考記事 : 船小物釣り上達の絶対的な秘訣!!G.F.A理論とは【前編】

要は「正しくロッドを持って、良いフォームと姿勢でロッドを意のままに扱えるようになりましょう」ということですね。

それからもうひとつ。

穂先の曲がり方はラインをゼロテンションにコントロールした結果である、ということを失念している場合。

つまり、穂先の曲げ方こそがゼロテン釣法の肝だと勘違いしてしまっている人がかなり多いんです。

繰り返しになりますが、そもそもゼロテン釣法とは「ラインを張らず緩めずの状態で安定させることでアタリを見える化する釣法」です。

張らず緩めず=ゼロテンションをつくることが目的であり、穂先の曲がり方はその結果として現れてくる事象に過ぎません。

これは言い換えれば、同じゼロテンションに保っていても、使っている穂先の調子毎に曲がり方は変わってくるということであり、間違っても「ゼロテン釣法だからこんな曲げ方にするのだ」とはならないのです。

では具体的にどうやってゼロテンポジションを作ってやれば良いのか?

それはロッドを持つ手に感じるラインの張り具合です。

錘が底を切っていればその重さが手に掛かりますし、テンションが完全に抜けていれば重さは無くなります。

穂先の曲がりという視覚情報だけに頼らず、手で張り具合を感じながらちょうど良いポジションを覚えていきましょう。

ちなみにこれ、家で簡単に練習可能です。

感覚が掴めない人は是非錘をつけてゼロテンポジションと手の感覚を養ってください。

視力と目感度アタリの関係

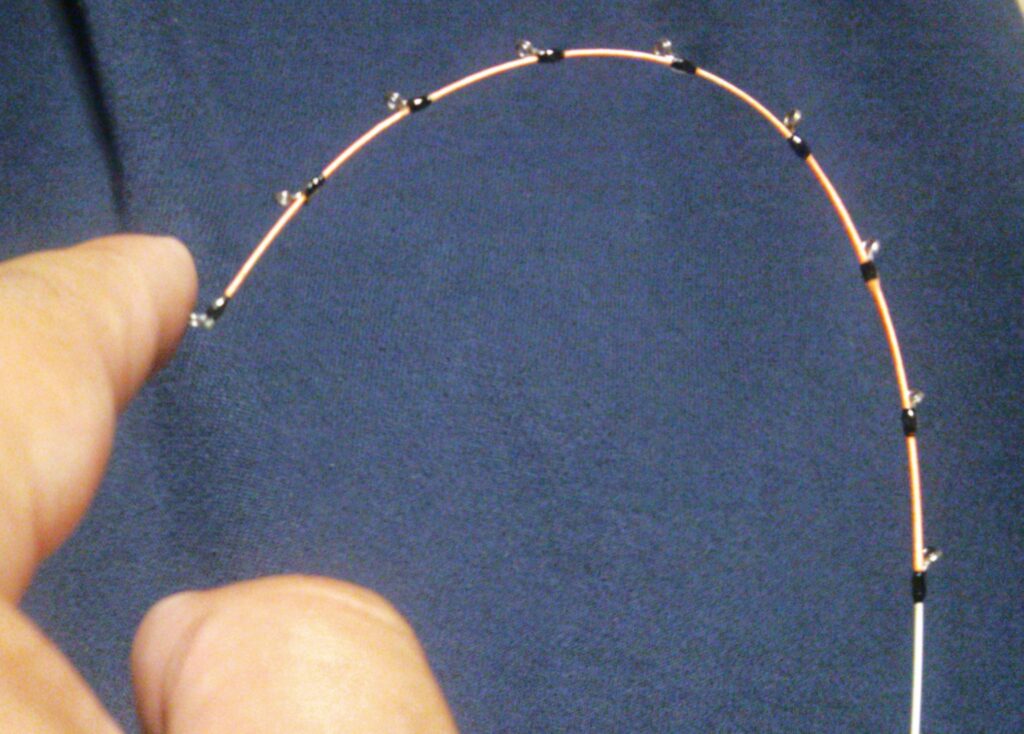

本格的なゼロテン釣法用のロッドは、とにかく穂先が細いです。

これは、ラインを伝わるほんの少しの変化を可視化するために生まれてきた構造。

ある意味では穂先というよりも渓流釣りでミチイトに取り付けて使う「目印」やヘラブナ釣りの「浮子」に近い存在と言えると思います。

また、マルイカ釣りはカワハギやシロギスの様なキャストや横の操作が無く、基本的に竿下を釣りますから、極限まで細くした穂先でも対応しやすいのが特徴です。

もちろん穂先は細くすればするほど破損しやすくなるので限界はありますが「なるべく細い方がアタリが出やすい」というのは物理的に覆らない事実です。

ところが、稀にゼロテン専用ではない比較的太い穂先のロッドを使用してビシバシとアタリを見極めていく人がいます。

私も実際にそんな人を数人知っています。

そのような人の釣りを目の当たりにし、同じロッドで再現しようと試みましたが、どんなにテンションをコントロールしてピタリと穂先を止めていても同じようにはアタリを捉えることができませんでした。

これが意味するところはおそらく視力の違いです。

専門家では無いので正確な呼び方がわかりませんが、「動体視力」に類する眼や脳の働きではないか?

つまり、察知能力に異常に秀でた人がいる、ということなんだと思います。

どんな穂先を使おうが対応してしまう天才の領域ですから、その様な人を真似て同じ物を使うと釣果に悪影響が出る可能性もあります。

やはり一般的な視力の我々には、ラインから受けた信号をなるべく大きく可視化してくれる細い穂先が必要だ、ということになるわけですね。

「本格ゼロテンロッドが使いこなせない」のはなぜか?

汎用的な穂先を搭載したロッドで入門し、そこから、更なる釣果向上を目指して本格ゼロテンロッドに持ち替えた人が、結局上手く使いこなせず元のロッドに戻ってしまった、という話を時々聞きます。

その理由は大きく分けると、どうやら次の二つに集約されるようです。

①何度も穂先を折ってしまう

②アタリが取れない

それぞれ見てみましょう。

①何度も穂先を折ってしまう

これには大きく分けて二つの原因があります。

ひとつは、巻き込みやリーダーの結び目の不備や穂先がらみによる単なる事故。

そしてもうひとつは、先述したG.F.Aの基礎が間違っている、つまり動作のどこかに悪い癖がついているために起こるべくして起こるものがあります。

事故によるものは、正しい準備をして落ちついて動作を行えば防げます。

参考 : 動画で見る “本格ゼロテンロッド向け” リーダーの結び方

それよりも非常に根が深い問題は、間違った動作が癖になっていることで、これはなかなか治りません。

というのは、本人がその癖に気づいていない、もしくは気づいても完全に癖が染み付いてしまっているからです。

ですからまずは癖に気付くこと、そして気付いたら釣果は二の次にして、とにかく矯正すべく意識し続けることしかありません。

これについては、他の記事にも書いていますので是非参考にしてください。

参考 : よく穂先を折る人必読!!ロッドビルダーが教える破損防止法

②アタリが取れない

これに関しては既に述べた通り、テンションコントロールが出来ていないのが原因です。

そしてこれにも症状が二つあります。

ひとつは「テンションを張りすぎている」、そしてもうひとつが「テンションを一定に保てない」です。

テンションの張りすぎは、目感度アタリが出るメカニズムを誤解していることが原因で起こります。

具体的には「アタリを取るにはラインをビシッと張っておかないといけない」という思い込みです。

この誤解はベテランの釣り人にも結構多いですね。

目感度アタリはラインの震えや揺れを細い穂先によって見える化したもの。

ラインを強く張っていては出なくなってしまいますし、もはや宙釣りとあまり変わらないのでゼロテン釣法の利点が活きてきません。

参考 : マルイカ ゼロテン釣法でお悩みの方必見!!アタリを大きく出す方法

そしてもうひとつがテンションを一定に保てないという問題。

そもそもテンションコントロールの核心は「一定に保つ」ことにあります。

具体的には、ラインテンションの掛け方に0(ゼロテンション)〜10(フルテンション)と目盛りを振ったとすると、小さな変化を見逃さないためには、0なら0を、3なら3を一定の時間保ち続けることが必要である、という意味です。

我々釣り人はマルイカ釣りの最中は船の上にいますが、これは言い換えれば常に足場が動いていることを意味します。

地面の上では誰でも普通にできることが一気に難しくなるのはこの為で、船の揺れや動きを身体とロッド操作で吸収してキャンセルできないと穂先が一緒にブレてしまいます。

テンションの目盛りが上下に行ったり来たりしている状態ですから、微細な震えや揺れのアタリを掻き消してしまうのです。

「風があるとアタリが取れなくなる」という事象の根本的な原因も実はここにあります。

吹いている風自体ではなく、それによって船が安定しなくなったことこそが原因です。

実際に10メートル程度の風で極細の穂先がバタバタと動いてしまう、なんてことはありません。

風自体が穂先を揺らしている、というのは明らかな勘違いです。

船の揺れを吸収してラインテンションを一定に保つために効果的なのが長めのロッドの使用です。

しかし、多くの市販品が何故か140〜150センチとショートロッドメインとなっていて、対応し難いという現実もあります。

ゼロテン釣法が全盛期にある今、未だに宙釣り時代のようなレングスのロッドばかりがリリースされているというのは、ビルダーとしてとても不思議に思っています。

ちなみにO.F.Fのマルイカ斬ZAN!!は全長170センチ。

ショートロッドでやりにくさを感じている方は、明らかにゼロテンポジションのキープが楽になりますよ。

それから、この問題を「風が穂先を揺らしているせいだ」と思ってしまい、穂先を太くしてこれを回避しようとする人がかなり多いです。

色々なところで「風が強くなったので穂先のブレが少ない〇〇(ロッドの名前)に切り替えた」みたいな記述を目にしますが、これは問題点を取り違えています。

穂先が太くなると一見して穂先はブレていない様に見えますが、船の揺れを身体で吸収できているわけではないので、ラインテンションはコントロールできていません。

つまりアタリは増えないわけです。

また、太い穂先は前述の通り特殊な視力の持ち主を基準にしていたり、市販品なら破損を恐れて作られていることも多いです。

なので、普通の視力の人にはそもそも見極められるアタリが減っていき、釣果は一定以上伸びていかなくなります。

これらをチャート化すると

a.)穂先が止められない

↓

b.)ブレを抑えたくて穂先を太くする

↓

c.)太い穂先によって見えるアタリが減る

となります。

こうして見てみると改善すべきポイントがどこにあるのかは一目瞭然。

そもそもきちんと穂先を止めること、つまりラインテンションを一定に保つことがクリアされれば良い、というのは明白ですね。

基礎たる『G.F.A』をマスターすることの重みは正にここにあるんですね。

更に言えば、太い穂先はテンションの微調整が苦手です。

0からスタートしても穂先があまり曲がらないので、0から徐々にテンションを掛けていくと、ある点でいきなりポンと3や5まで目盛りが跳ね上がってしまい、却って微調整に釣り人側の技量が必要になってしまいます。

このコントロール幅の無さは、結果として潮の流れ方や活性の高さ、釣れるイカがある程度大きいこと等、特定の条件を必要としてしまい、釣れる可能性を下げてしまいかねない。

宙釣りとあまり変わらない条件とも言えます。

もちろんそれでも構わない、というのは釣りの楽しみ方のひとつですから、最終的には好みの領域です。

しかし、数釣りはなるべくアタリが多く出せて、たくさん掛けられるに越したことはない、というものひとつの真理でしょう。

まずは乗り感が最も重要である

と、ここまでゼロテン釣法用の穂先でアタリを出すために必要なことを挙げてきたわけですが、本来はそれよりも前に抑えなければいけないことがあります。

それが「乗り感」。

これは、ゼロテン、宙釣りを問わず、マルイカ釣りにおいての一丁目一番地とも言えるノウハウです。

これは

「たとえアタリがわかっても、マルイカが掛かったかどうかが判別できなければ意味が無い」

ということです。

関東近郊のマルイカは、他のイカに比べて小型で、胴長が10センチにも満たないことも多々あり、掛かった際の重さの変化が少なく、また力も無いのでグイグイとは引いてくれません。

ですから、アタリらしき穂先の動きにアワセを入れたとしても、そこでイカの重さを感じ取れなければ巻き上げの動作に移れないのです。

そして、特定の時期と場所を除いて、40メートルから100メートルまでと、比較的水深がある場所を釣ることが多い。

なので、とりあえず巻き上げて都度確認するには距離があってタイムロスが激しいんですね。

半信半疑でもたもたと巻き上げと取り込みを行えばスッテからマルイカが外れてしまい、結局は釣果になりません。

特に入門者であれば

アタリかも? → とりあえずアワセる

という流れで釣りを行い、アワセた後の乗り感の発生が答え合わせとなって経験値が積み上がります。

「乗り感 = 答え」ですから、これが分らなければどうにもならない。

なので私が入門者にレッスンする際には、とりあえずアタリを見過ぎず、重さの変化を覚えることに注力するようにしつこくお教えしています。

ちなみに、マルイカの乗り感に限らず仕掛に掛かる重さの変化は、硬く曲がらないロッドほど感じ取りやすくなるのは物理的な事実です。

マルイカ斬ZAN!!をはじめ、本格的なゼロテン釣法用のロッド(実際にはかなり少ないですが)のブランクスが超硬調、つまりほとんど曲がらない棒の様な調子に作られているのはこのためです。

まとめ

ということで、登場から10年を経過したマルイカのゼロテン釣法について、改めて道具と技術の変遷、そしてそれらの大前提を考えてみました。

現在、今ひとつ納得のいく釣果にならない、という人にはきっと何かしらの役に立つのではないかと思います。

ちなみに、この釣法の出現前と後では船全体、はては海域全体の釣果は雲泥の差となっているのは疑う余地がありませんが、そんなゼロテン釣法も移行期には否定する向きが多かったのも事実です。

「オマツリするからやってはいけない」とか「そもそもあんなのは邪道だ」という意見が結構ありました。

まぁ、実際には何ら問題無く行える釣法である、というのは既に皆さんご存知の通りですが、新しいものが出てくると、どうしても最初は否定されてしまうことは多々あります。

これは、どのジャンル、いつの時代にもつきものですからきっと仕方のないことなのでしょう。

しかし、こんな凄い大変革は、きっと10年に一度より少ないはず。

なかなか味わえるものではありませんから、そこに居合わせられたことは幸運としか言いようがありません。

これからは自分が発信の主体となってこんな大変革を起こしてみたいものです。

投稿者プロフィール

最新の投稿

お知らせ2025年6月20日釣りビジョン「F JUNCTION」出演

お知らせ2025年6月20日釣りビジョン「F JUNCTION」出演 WEBレッスン2025年4月30日【シロギス釣り】胴突き仕掛けをフル活用!! 〜東京湾西側流の釣りを紐解く〜

WEBレッスン2025年4月30日【シロギス釣り】胴突き仕掛けをフル活用!! 〜東京湾西側流の釣りを紐解く〜 LTアジ2025年4月29日「攻めのライトアジ教室」開催します

LTアジ2025年4月29日「攻めのライトアジ教室」開催します LTアジ2025年4月26日【ライトアジ新作動画】〜サイズの釣り分けとライン引きのバリエーション〜 を公開しました

LTアジ2025年4月26日【ライトアジ新作動画】〜サイズの釣り分けとライン引きのバリエーション〜 を公開しました